Экипаж «звездолёта»: Герман Мановцев, Борис Улыбышев и Андрей Божко

Экипаж «звездолёта»: Герман Мановцев, Борис Улыбышев и Андрей БожкоМодуль «звездолёта» напоминал комнату в хрущёвке – всего 12 квадратов, половину из которых занимало оборудование. На остальном пространстве разместились три откидные полки для сна, откидной столик, плита, крошечный санузел, велотренажёр.

Вместо душа полагалось ведро воды на 10 суток. Она, кстати, добывалась из мочи «марсонавтов» – в гермокамере была спроектирована замкнутая система жизнеобеспечения. Эту воду пили, ею разбавляли сублимированные продукты, на ней же варили суп. Днём и ночью воздух в отсеке гоняли вентиляторы, создавая шум, как в метро. В такой обстановке испытателям предстояло жить и работать ровно год, находясь под постоянным надзором видеокамер.

Спальные места "марсонавтов"

Командиром назначили Мановцева, который должен был следить за здоровьем коллег и проводить медико-биологические опыты. За научные приборы отвечал Борис Улыбышев, биолог Андрей Божко занимался работами в оранжерее, которую «пристыковали» к гермокамере через несколько месяцев, а также вёл дневник (впоследствии он станет основой его книги «Год в «звездолёте»).

Общение с внешним миром шло через радиосвязь – действия экипажа направлял мини-ЦУП. Научная цель эксперимента была заявлена как отработка систем жизнеобеспечения и подготовка к полёту на другую планету. Но самым трудным оказались не быт, не аварийные ситуации, не круглосуточный шум вентиляторов, не дефицит воды и еды, а конфликты членов экипажа и борьба за лидерство. Взаимная неприязнь порой перерастала в ненависть.

Бунт на корабле

Уже через два месяца на борту «звездолёта» происходит бунт: Улыбышев и Божко игнорируют Германа Мановцева, не обращая внимания на распоряжения командира. Мановцеву вдвойне тяжело: у него дома осталась беременная жена, и он даже не знает, сообщат ли ему о рождении ребёнка.

Затем ситуация переворачивается: Улыбышеву дают добавку к питанию в виде капсул с маслом (он стал терять вес), и вот уже он оказывается в меньшинстве – два других члена экипажа ему откровенно завидуют. Обстановка накаляется, и в какой-то момент испытатели готовы наброситься друг на друга, но это означало бы провал эксперимента и конец межпланетной миссии. Приходится терпеть. У космонавтов и полярников такое состояние психики называется экспедиционным бешенством. Говорят, полярные экспедиции даже на всякий случай обеспечивают комплектами смирительных рубашек. А троице «марсонавтов» было куда хуже, чем затворникам ледяных пустынь.

«Я вспомнил рассказ врача, участвовавшего в полярной экспедиции в Антарктиде: воды у них сколько угодно, пищу готовили повара, они обменивались «визитами» с пингвинами. Очень захотелось обменять наш комфорт и уют на невзгоды, пережитые ими во время пребывания на ледовом материке», – писал Андрей Божко.

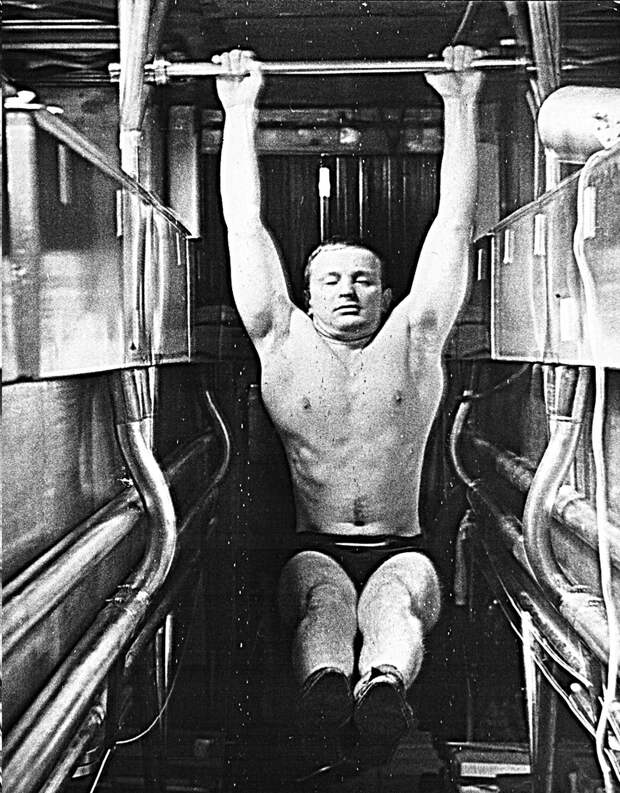

Мановцев подтягивается на турнике

Испытатели общаются друг с другом всё реже, каждый замыкается на своей работе. Но (и это стало одним из главных открытий эксперимента), когда организаторы ещё больше ужесточают условия и вводят аварийную ситуацию, экипаж объединяется и мобилизуется. Так случилось, когда внутри гермокамеры подняли температуру до 35°С, уменьшили подачу кислорода, а концентрацию углекислого газа, наоборот, увеличили в 10 раз. Кроме того, «марсонавтам» перестали давать горячую еду и вполовину сократили суточный запас воды. Вопреки ожиданиям испытатели не рассорились ещё больше, а стали поддерживать друг друга, введя такой термин – «оздоровить отношения». «Мы договорились при трениях откровенно и спокойно обсуждать предмет ссоры и вникать в её суть, при этом соблюдая одно правило: каждый должен говорить о своих собственных ошибках, критика другого запрещалась», – вспоминали они потом.

На 121-е сутки у Бориса Улыбышева начались галлюцинации: ему кажется, что по ночам кто-то ходит по гермокамере. Так продолжается три ночи, пока Борис не решается включить свет и не видит, что в роли призрака выступает Герман Мановцев. Оказалось, что командир втайне от всех принимает обезболивающее, пытаясь скрыть гнойную кисту за ухом и высокую температуру. Ведь если бы он в этом признался, эксперимент бы остановили. В конце концов врач Мановцев берётся оперировать себя сам – лекарства ему уже не помогают.

Но если галлюцинации Улыбышева оказались фикцией, то кошмарные сновидения для «марсонавтов» становятся нормой. «Мне снилось, что чёрная громадная кошка кидается мне на грудь. Я пытаюсь связать её, но она вырывается и вновь бросается на меня. Я проснулся в холодном поту», – так пересказывал Андрей Божко очередной сон.

Лавстори Андрея Божко

Несмотря на тяжелейшие условия эксперимента, не обошлось без радостных событий. 25 февраля 1968 г. в полночь неожиданно включилась громкая радиосвязь. Руководство сообщило командиру экипажа, что у него родилась дочь. Правда, увидеть жену с ребёнком он сможет лишь через 8 месяцев. Единственный из испытателей, кому удаётся вести личную жизнь, – это Андрей Божко. И его случай похож на настоящую лавстори.

22 января к гермокамере пристыковали оранжерею. Экипаж был очень рад: во-первых, это дополнительное пространство, где можно сделать ещё 6 шагов или укрыться на время от других участников. Во-вторых, теперь у «марсонавтов» будут хоть какие-то витамины, а то они уже стали замечать у себя признаки цинги. Примерно в то же время на командном пункте появилась новая дежурная-оператор. «Доброе утро, ребята!» – будила она их приятным голосом. Андрею Божко казалось, что это голос ангела. Он стал думать, как привлечь внимание девушки Виолетты, которую и увидеть-то можно лишь случайно, через не до конца задёрнутую шторку иллюминатора.

Сбор урожая в оранжерейном отсеке

Влюблённый «марсонавт» пишет ей письмо и через шлюз оранжереи, в которой он хозяйничает на правах биолога, передаёт его, закопав в грунт. Почтальоном выступает знакомый инженер «с той стороны», помогающий Божко в опытах с растениями. После мучительных ожиданий (ответит или нет? вдруг письмо попадёт не в те руки? а если дойдёт до начальства?) Андрей получает отклик от Виолетты, и они начинают переписываться.

Тайная переписка биолога с оператором командного пункта длится полгода – девушка ждёт возвращения испытателя, словно из реального космического полёта. «Я счастлива, – скажет она спустя много лет. – Господь за что-то меня так вознаградил. У нас прекрасные сыновья, уже доктора наук».

Свадьбу сыграли вскоре после завершения эксперимента. За столом звучали тосты: «За покорение Марса!» А книгу Андрея Божко «Год в «Звездолёте», написанную совместно с Виолеттой Городинской, до сих пор штудируют при организации космических миссий.

Научные результаты сверхсекретного эксперимента используются для составления рекомендаций орбитальным экипажам. Они помогают свести к минимуму конфликтные ситуации, организовать досуг космонавтов, сделать их быт более комфортным. Когда придёт время лететь на Марс, об опыте советских испытателей, имена которых в отличие от фамилий Гагарина и Леонова мало кому известны, вспомнят ещё не раз. В этом можно не сомневаться.

Свежие комментарии