Художник И. Тоидзе

Художник И. Тоидзе

«Отстоим Кавказ!»

1942 г., Москва

9 октября 1943 года, завершилась битва за Кавказ — одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Военная операция продолжалась 442 дня и стала одной из самых длительных по времени и протяжённости в географическом отношении — свыше 1000 км по границе региона и более 800 км в его глубину.

Гитлер считал Кавказ важным стратегическим регионом, так как его захват должен был лишить СССР кубанского и ставропольского зерна, а также нефтяных запасов Грозного и Баку. Именно поэтому военная операция на Кавказе была для противника принципиально важной.

Освобождению Кавказа предшествовали успешные контрнаступления наших войск, главным из которых стала операция «Уран», завершившаяся победой в Сталинградской битве. Разгром немцев под Сталинградом принёс им колоссальные потери, сыграл значительную роль в уничтожении их боевого духа и, главное, — оказал влияние на коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.

В масштабной битве за Кавказ принимали участие войска Южного, Северо-Кавказского и Закавказского фронтов, Черноморский флот, Азовская и Каспийская военные флотилии.

Веди, Буденный, диверсантов в бой! Советские истребительно-диверсионные отряды в боях на Западном Кавказе в 1942 году

Советские истребительно-диверсионные отряды в боях на Западном Кавказе в 1942 году

В истории Великой Отечественной войны яркий след оставили диверсионные операции. К ним прибегали практически на всех театрах военных действий. Не стала исключением и битва за Кавказ 1942-1943 гг.

По приказу маршала Буденного

В августе 1942 г. войска Германии и ее союзников вторглись на Кавказ, сполна используя свое численное и техническое превосходство.

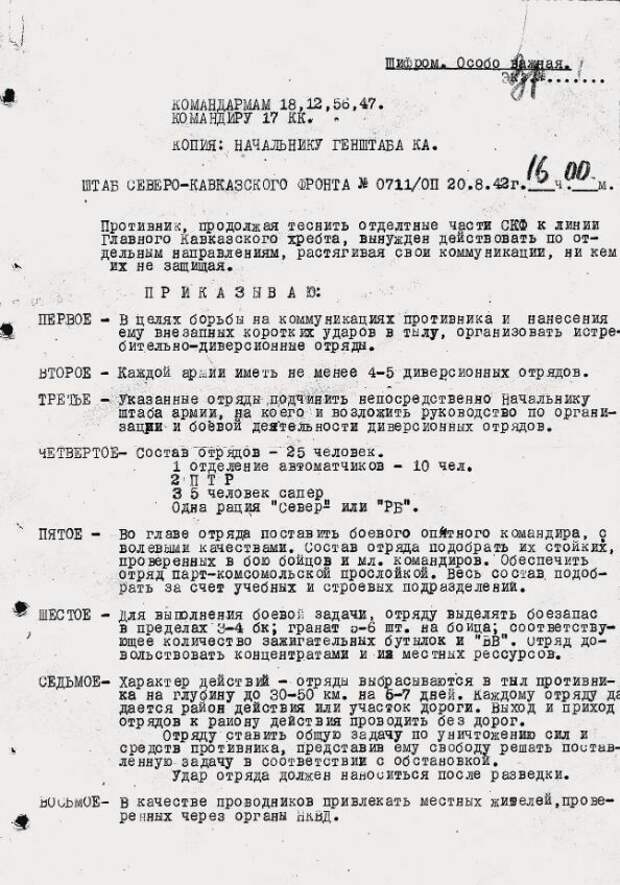

Красная армия отступила в предгорные районы, стремясь остановить продвижение противника всеми возможными средствами. Так, в оперативной директиве от 19 августа 1942 г. содержалось указание командующим армиями, командирам корпусов и дивизий сделать оборону активной, использовать специальные отряды для действий на коммуникациях противника.Принципы действий этих отрядов были конкретизированы уже на следующий день. Командующий Северо-Кавказским фронтом маршал С.М. Буденный приказал "в целях борьбы на коммуникациях противника нанесения ему внезапных коротких ударов в тылу, организовать истребительно-диверсионные отряды ... каждой армии иметь не менее 4-5 диверсионных отрядов ... указанные отряды подчинить непосредственно начальнику штаба армии, на коего и возложить руководство по организации и боевой деятельности диверсионных отрядов...

Состав отрядов - 25 чел.

1 отделение автоматчиков - 10 чел.

2 ПТР

3-5 человек саперов

Одна рация "Север" или "РБ"...

Приказ командующего Северо-Кавказским фронтом о создании диверсионных отрядов 20 августа 1942 г.

Приказ командующего Северо-Кавказским фронтом о создании диверсионных отрядов 20 августа 1942 г.

Во главе отряда поставить боевого опытного командира с волевыми качествами. Состав отряда подобрать из стойких, проверенных в бою бойцов и мл. командиров. Обеспечить отряд парт-комсомольской прослойкой. Весь состав подобрать за счет учебных и строевых подразделений... Для выполнения боевой задачи, отряду выделять боезапас в пределах 3-4 б[ое]к[омплектов]; гранат 5-6 шт. на бойца; соответствующее количество зажигательных бутылок и "ВВ". Отряд довольствовать концентратами из местных ресурсов... Характер действий - отряды выбрасываются в тыл противника на глубину до 30-50 км на 5-7 дней. Каждому отряду дается район действия или участок дороги. Выход и приход отрядов к району действий проводить без дорог.

Отряду ставить общую задачу по уничтожению сил и средств противника, предоставив ему свободу решать поставленную задачу в соответствии с обстановкой.

Удар отряда должен наноситься после разведки ... в качестве проводников привлекать местных жителей, проверенных через органы НКВД... Готовность отрядов к 1.9.42 формирование возлагаю на Военные советы армий".

В итоговой оперативной сводке Черноморской группы войск за сентябрь 1942 г. раскрывалась еще одна причина использования истребительно-диверсионных отрядов. Полагаться на них приходилось из-за нехватки боевого состава и необходимости накапливания сил для будущих наступательных операций. Но, "несмотря на большой размах и массовость действий этих отрядов, оборона войск Черноморской группы в целом в сентябре была недостаточно активной".

Штаб 18-й армии в сентябре 1942 г. представил развернутый анализ разведывательно-диверсионных операций: "В первые дни работы молодые, только что сформированные отряды не дали должного эффекта, но уже после нескольких суток, по мере накопления опыта, военной хитрости, приобретения навыков по ориентировке на горно-лесистой местности, качество работы отрядов значительно улучшилось. Отряды действовали методом засад и налетов".

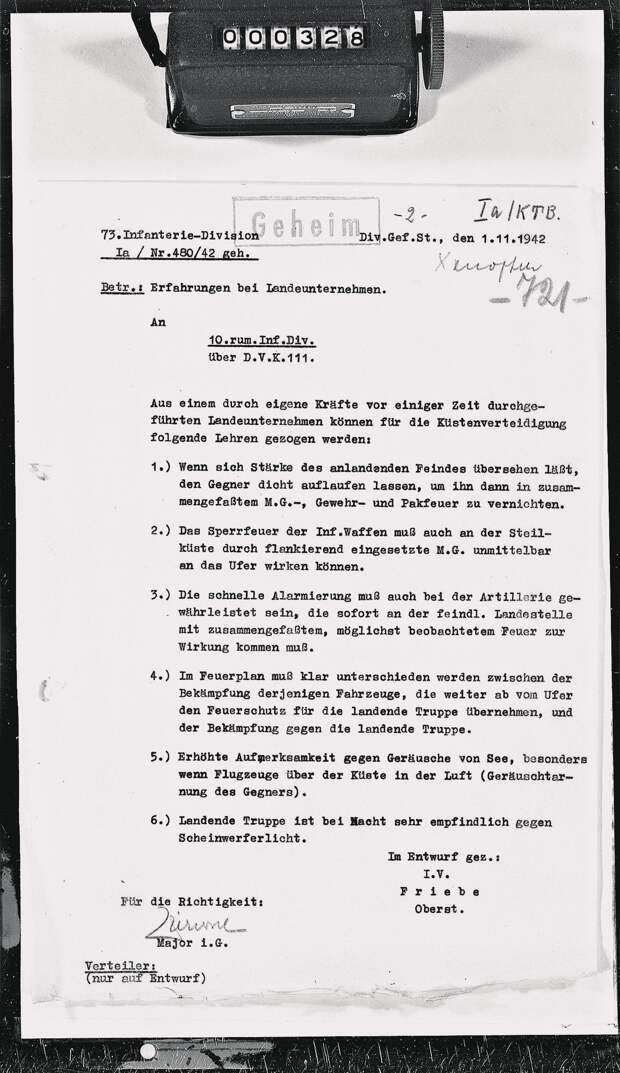

И уже в начале сентября 1942 г. советским истребительно-диверсионным группам удалось добиться первых успехов. Указания по обороне побережья 73-й пехотной дивизии вермахта. 1 ноября 1942 г.

Указания по обороне побережья 73-й пехотной дивизии вермахта. 1 ноября 1942 г.

Кто убил генерала Бука?

Курорт Горячий Ключ сегодня хорошо известен всем, кто направляется к черноморскому побережью Краснодарского края. В конце августа 1942 г. он был захвачен 198-й немецкой пехотной дивизией. А две недели спустя, 6 сентября, ее командир генерал-майор Альберт Бук возвращался с передовой в станицу Саратовскую, где располагался дивизионный штаб. Вместе с ним в автомашине "Опель Адмирал" ехал начальник оперативного отдела дивизии майор И. Буль, за рулем был фельдфебель. В полдень генеральский автомобиль оказался на шоссе в 2,5 км к северо-востоку от Горячего Ключа. Во время проезда по мосту через небольшой, заросший кустарником ручей "Опель Адмирал" подвергся нападению. Генерал и майор погибли, водитель получил тяжелое ранение. Немцы организовали прочесывание местности и взяли в плен красноармейца, который сообщил, что засаду на дороге устроила разведывательная группа 723-го стрелкового полка 395-й стрелковой дивизии 18-й армии. Все эти детали стали известны из отчета, подготовленного в штабе немецкой дивизии. В нем подчеркивалось, что нападение было совершено не партизанами, а диверсионным отрядом регулярной армии.

10 сентября от захваченных в плен немецких солдат советская разведка узнала о гибели генерала Бука, информация была подтверждена данными радиоперехвата. Связав все факты воедино, командование 56-й армии посчитало, что успех стал заслугой ее истребительно-диверсионных отрядов, и сочло возможным представить их командиров к медалям "За отвагу". В наградном листе командира первого армейского истребительно-диверсионного отряда лейтенанта У.Д. Мастерко отмечено, что "4.9.42 одна из групп разведчиков по дороге Маслов-Пензенская-Бакинская заметила легковую машину, которая двигалась в направлении Маслов. Броском гранаты машина была подорвана и находившийся в ней командир 198 п[ехотной] д[ивизии] генерал-майор фон Бук убит. Это подтверждено показаниями трех пленных солдат, захваченных 10.9.42 г.". Аналогичным образом эти события описаны в наградном листе командира второго армейского истребительно-диверсионного отряда лейтенанта М.В. Кугуелова. По-видимому, в штабе 56-й армии не знали всех деталей и не могли предположить, что в засаду ее диверсантов попал не генерал-майор А. Бук, а кто-то иной. В то же время в журнале боевых действий 395-й стрелковой дивизии соседней 12-й армии, чьи бойцы в действительности провели описанную выше операцию, 7 сентября была сделана лишь скупая запись следующего содержания: "Потери пр[отивни]ка от налета диверсионной группы 723[-го] с[трелкового] п[олка] по дороге с Саратовской на Ключевая 36 солдат и офицеров, 4 автомашины. Действия диверсионных групп наводят страх на пр[отивни]ка, они их принимают за партизан".

К ноябрю 1942 г. на фронте Черноморской группы войск действовало уже 24 отряда. Три - в 16-м стрелковом корпусе, четыре - в 18-й армии, шесть - в 47-й армии и одиннадцать - в 56-й армии. Количество не всегда переходило в качество. Из отрядов 56-й армии только три вступали в бой с противником, еще два ограничились разведкой, остальные вернулись ни с чем. Неутешительные итоги стали поводом для расследования. В 47-й армии и 16-м корпусе задачу выполнили только треть отрядов. И лишь в 18-й армии все истребительно-диверсионные отряды сумели добиться успеха. Особенно впечатляет 22-дневный рейд отряда капитана А.Н. Смирнова. В ходе него было убито около 80 солдат и офицеров противника, взято шестеро пленных, уничтожено две автомашины, несколько радиостанций, телефонов и линий связи, шесть подвод с мукой, оружие и ценные документы. Советские разведчики в бою под Туапсе. 1942 г.

Советские разведчики в бою под Туапсе. 1942 г.

Разведка по-черноморски

В ноябре 1942 г. в 79-м выпуске Союзкиножурнала был показан сюжет "Смельчаки". Его создатели запечатлели облик разведчиков Черноморского флота, их подготовку к очередной диверсионной операции, возвращение из рейда и плененных ими румынских солдат.

Опыт разведчиков Черноморского флота оказался востребован в ходе обороны Западного Кавказа. Они направлялись даже в район перевалов Главного Кавказского хребта, на высоту до двух с половиной тысяч метров, хотя никакой специальной подготовки для действий в высокогорье не имели. Активнее всего флотские разведывательно-диверсионные группы действовали в районе Новороссийска, где фронт примыкал к морю. Здесь наряду с группой разведотдела штаба Черноморского флота действовали разведчики Новороссийской военно-морской базы.

Отдельный разведывательно-диверсионный отряд базы был сформирован 13 сентября 1942 г. из личного состава ее береговых частей. Возглавил новое подразделение капитан М.А. Собченюк, прежде руководивший одной из береговых батарей. Командир Новороссийской военно-морской базы Г.Н. Холостяков вспоминал, что за плечами у моряков была оборона Одессы, Крыма и Кавказа. Вместе с тем "опыт действий в тылу противника имели немногие. Никто не проходил специальной подготовки к этому. Зато не занимать им было беззаветной матросской отваги, решимости выполнить любое задание". Румынский пост в районе Новороссийска. 1942 г.

Румынский пост в районе Новороссийска. 1942 г.

Через несколько дней, после того как пятеро разведчиков изучили обстановку в районе к югу от Новороссийска, была проведена крупная операция. В ночь на 19 сентября четыре сторожевых и два торпедных катера высадили 168 человек. Основная группа десантников совершила трехкилометровый марш и атаковала румынский гарнизон в Глебовке, а другая уничтожила сторожевой пост в Южной Озерейке. Ранения получили 20 разведчиков, еще трое погибли, среди погибших был и командир отряда М.А. Собченюк. Следующую операцию разведчики предприняли 26 сентября. С самого начала они были обнаружены противником и вынуждены были вести бой с превосходящими силами. Отряд понес потери, погиб его командир младший лейтенант В.Г. Квашня. Лишь месяц спустя восемь участников этого рейда были спасены специально направленными в тыл врага разведчиками и эвакуированы в Геленджик на катерах. А двум другим краснофлотцам пришлось проделать долгий путь в обход Новороссийска, перейти линию фронта им помогли партизаны. Группа разведчиков морской пехоты получает боевое задание. Район Туапсе. Октябрь 1942 г.

Группа разведчиков морской пехоты получает боевое задание. Район Туапсе. Октябрь 1942 г.

Диверсанты: и разведчики, и агитаторы

Результаты первых вылазок во вражеский тыл потребовали реорганизации отряда. Его преобразовали в отдельную разведывательно-диверсионную роту, состоявшую из пяти групп по 20 человек в каждой. С личным составом стали проводиться занятия по рукопашному бою, владению различными видами оружия, минному делу, высадке на берег и возвращению на катера. Каждая диверсионная операция стала предваряться разведкой. Именно по такому сценарию с 3 по 10 октября 16 разведчиков изучали расположение и порядок службы румынских войск в районе Сукко. А в ночь на 17 октября группа численностью 66 человек во главе с политруком Н.В. Старшиновым произвела нападение на румынские опорные пункты и без потерь вернулась на базу. По воспоминаниям самого Старшинова, ему доводилось заниматься на оккупированной территории нехарактерной для разведчиков работой - агитацией среди населения. Требовалось донести до местных жителей информацию о событиях на фронте и убедить их в лживости немецкой пропаганды и скором переломе в войне.

До конца года разведчики Новороссийской базы совершили пять диверсионных и одиннадцать разведывательных рейдов в тыл врага. Обычно такие операции проводились темными ночами, с учетом погоды и фазы луны. В отдельных случаях катера подходили прямо к берегу, и разведчики высаживались, даже не замочив ног. Чаще всего приходилось высаживаться на гребных лодках. С приближением зимы и ухудшением погоды проделывать это становилось все сложнее. Бывали случаи, когда лодки переворачивались в штормовом море и находившиеся в них моряки погибали. Но главные опасности поджидали разведчиков на суше. После их первых рейдов противник стал тщательнее наблюдать за берегом и предпринял меры по усилению своей обороны.

В журнале боевых действий 5-го немецкого армейского корпуса, занимавшего фронт в районе Новороссийска, зафиксированы несколько атак на опорные пункты береговой обороны. Во всех случаях нападающие именуются бандитами, как противник именовал советских партизан. В записи от 18 октября 1942 г. сообщалось, что высадки диверсантов с моря происходят все чаще.

1 ноября 1942 г. штаб 73-й немецкой пехотной дивизии, входившей в состав 5-го корпуса, подготовил указания по обороне побережья. Они были основаны на недавнем опыте борьбы с десантными отрядами. При обнаружении высадки советских разведчиков на берег рекомендовалось уничтожать их прямо на пляже всеми видами стрелкового оружия и как можно скорее вызывать огонь артиллерии. Вести стрельбу требовалось и по десантникам, и по высадочным средствам. Особо указывалось на чувствительность разведчиков к работе прожекторов.

В течение осени 1942 г. вражеская оборона побережья между Анапой и Новороссийском заметно усилилась. Активность флотских разведчиков заставила командование противника задуматься об угрозе советского морского десанта. Это создало серьезные препятствия для высадки советских войск под Новороссийском в феврале 1943 г.

Оборона Кавказа в 1942 г. началась в условиях численного превосходства войск Германии и ее союзников, их готовности вести борьбу в горно-лесной местности и высокогорных районах. В этой сложной обстановке командование Северо-Кавказского фронта искало любые возможности для улучшения положения. Одним из шагов стало развертывание истребительно-диверсионных отрядов. Несмотря на трудности, связанные с нехваткой снаряжения, недостатком опыта ведения войны в специфических условиях Западного Кавказа, операции советских диверсантов нанесли заметный урон противнику.

https://rodina-history.ru/2020/07/12/vedi-budennyj-diversantov-v-boj.html

Командир группы разведчиков 2-го разведывательного отряда, разведывательного отдела Черноморского флота, старший сержант Михаил Панфилович Аникин (г.р. 1919). Место съемки - город Севастополь.⠀

Место съемки - город Севастополь.⠀

Время съемки - апрель 1942 года.⠀

Автор съемки - Владислав Микоша.

В годы войны командир взвода, помощник командира разведотряда разведотдела штаба Черноморского флота, командир взвода разведки 386-го отдельного батальона морской пехоты Михаил Аникин неоднократно участвовал в разведывательно-диверсионных действиях в тылу врага в Балаклаве, Евпатории, Кучук-Кой, Кучук-Мускомья, Варнаутки, в районе Анапы. Награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За оборону Севастополя", "За оборону Кавказа". Умер после войны, похоронен в Киеве.⠀

М. Аникин одет в бушлат двубортный, единое походное снаряжение начальствующего состава и фуражку суконную, вооружен ручными противопехотными гранатами РГД-33 (ручная граната Дьяконова) и 7,62-мм пистолетом ТТ (тульский Токарева). Старший сержант обмотан лентами от пулемета Максима с патронами калибра 7,62 мм. В руках морской пехотинец держит бинокль командира РККА (предположительно АУ 6х30) и папиросу. На заднем плане вид на севастопольский рейд и Константиновский форт.⠀

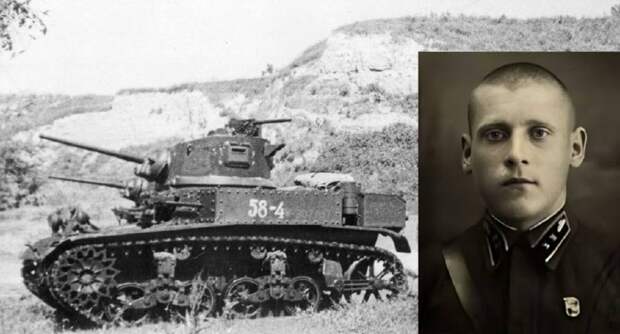

https://t.me/myUSSR/7314 Бой под командованием лейтенанта Павкина: два танка против 16-ти

Бой под командованием лейтенанта Павкина: два танка против 16-ти

Лёгкий американский танк М3 «Стюарт»советские танкисты не особо жаловали. Его неплохие ходовые качества нивелировались слишком большими габаритами по высоте и пожароопасным бензиновым двигателем. Вооружение и броня тоже заметно проигрывали немецким PzKpfw III и IV, поэтому летом 1943 года поставку «Стюартов» в РККА прекратили. Тем не менее, они активно участвовали в боях вплоть до осени 1944-го и в умелых руках были довольно грозным оружием. Таких, например, как у командира танковой роты Павкина Александра Яковлевича.

Лейтенант воевал на Кавказе, где ленд-лизовская техника в бронетанковых частях составляла около 60%. Объяснялось это близостью Ирана, через который союзники наладили стабильный каналпоставки. Рота Павкина 75-го отдельного танкового батальона Северной группы войск Закавказского фронта была полностью оснащена лёгкими М3 «Стюарт». И в сентябре 1942 года показала себя с самой лучшей стороны.

9 сентября 1942 года под Кизляром три танка под командованием лейтенанта Павкина нанесли существенные потери противнику, уничтожив 10 артиллерийских орудий, 2 миномёта и 9 противотанковых ружей вместе с их расчётами, а также батальон пехоты.

Вечером 11 сентября Александр Яковлевич возглавил разведку, выдвинувшуюся двумя машинами в сторону города Малгобек. Обнаружив колонну из 16-ти вражеских танков, лейтенант решил вступить в бой. В результате обстрела было подбито 11 немецких машин, 7 из них повредил экипаж Павкина.

Вслед за первой колонной враг бросил ещё одну, из 40 танков. Но тут на помощь подоспели КВ-1 и Т-34 52-й бригады, в результате чего были уничтожены и подбиты 20 фашистских танков. «Стюарты» лейтенанта Павкина также приняли участие в этом бою.

14 октября 1942 года Александр Яковлевич был награждён орденом Ленина. В августе 1946 года он демобилизовался в звании капитана. Последним местом службы героя был 31-й учебный танковый полк Т-34 в Саратове. Что же касается «Стюартов», то по статистике в годы войны в СССР поставили 1232 этих танка, и один из них даже участвовал в боевых действиях против Японии. В дальнейшем в Советской Армии они не использовались.

https://t.me/c/1386264888/18883

Предыдущие материалы:

80 лет назад завершилась битва за Кавказ

9 октября - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год)

Свежие комментарии