«…Самое отсталое землевладение, самая дикая деревня — самый передовой промышленный и финансовый капитализм!» — именно так определял состояние российской экономики в начале XX века Владимир Ленин. Несмотря на высокие темпы роста экономики в 1890-х годах, уже в начале нового столетия Российская империя столкнулась с серьёзнейшими проблемами в экономике и народными волнениями, вызванными доминирующим положением помещиков в деревне и буржуазии в городах.

Всё это вылилось в Первую русскую революцию.В 1905 году российское самодержавие столкнулось с всеобщим народным негодованием, было вынуждено смириться с существующим положением и даже пойти на уступки.

Экономические социальные проблемы Российской империи

Аграрный и крестьянский вопрос

С началом XX века аграрный вопрос в России стал очень острой проблемой. Огромная часть населения Российской империи — крестьянство — не имела земли, без которой нормальная жизнь была невозможна. Тридцати тысячам крупных землевладельцев принадлежало семьдесят миллионов десятин земли — такой же по размерам территорией владела остальная часть аграрной России, около 10,5 миллионов крестьянских дворов. Огромная диспропорция в сельском хозяйстве приводила к социальной дестабилизации и большим убыткам страны.

При восшествии на престол Николай II намеревался решить земельный вопрос в пользу дворянства. Так, в «Манифесте от 14 ноября 1894 года о милостях и облегчениях по случаю бракосочетания императора» объявлялось о снижении процента по ссудам должников Дворянского земельного банка. Следующим шагом Николая II стал императорский указ в мае 1897 года, в котором вводилось очередное понижение учётного процента Дворянского земельного банка с 4 до 3,5%.

Такие шаги вызывали недовольство как со стороны крестьянства, которое требовало расширения своих земельных наделов, и некоторых министров, не верящих в рентабельность помещичьего хозяйства. Село Воскресенское, Стерлитаматский уезд, 1905 год

Село Воскресенское, Стерлитаматский уезд, 1905 год В 1902 году учреждается Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности под руководством С. Ю. Витте, а также Редакционная комиссия при МВД во главе с В. К. Плеве. Итогом их работы стал Манифест от 26 февраля 1903 года, написанный, правда, в консервативно-реакционном духе. Однако документ содержал в себе положения, свидетельствующие о колебании правительства. Царь подтверждал сохранение общинного землевладения, сословного строя и неотчуждаемость надельных земель, но обещал выработать меры для облегчения положения крестьян из сельских обществ и отмены круговой поруки.

В конце XIX века возросло число выступлений крестьян — причиной этому стало невыносимое положение самого обширного сословия России. Многие деятели культуры осознавали бедственное положение крестьянской деревни. Так, Лев Толстой в 1898 году анализировал сущность и характер голода обычного народа:

«Если же под голодом разуметь недоедание, не такое, от которого тотчас умирают люди, а такое, при котором люди живут, но живут плохо, преждевременно умирая, уродуясь, не плодясь и вырождаясь, то такой голод уже около 20 лет существует для большинства чернозёмного центра и в нынешнем году особенно силён».

Кузнецы у деревенской кузни, Тверская губерния, 1905 год

Кузнецы у деревенской кузни, Тверская губерния, 1905 год

После отмены крепостного права в 1861 году размер крестьянского надела на мужскую душу в земледельческом центре перед Первой русской революции в 1905 году снизился с 4,8 до 2,6 десятины. На основе различных писем и требований Особому совещанию можно сделать вывод, что обстановка в аграрной среде была катастрофической. В журналах Совещания указывалось, что цены за аренду земель по сути являются монопольными — выгоду от этого получало дворянство, которое владело землями вокруг крестьянского надела. Также отмечались сословное бесправие и культурная отсталость крестьянства. В препроводительной записке к журналам Совещания С. Ю. Витте сообщал царю, что сложившийся порядок существует только благодаря терпению крестьянства и что оно слишком долго подвергается перенапряжению.

Однако, крестьяне всё-таки не стали долго терпеть и уже с начала XX века бунтуют чаще и дольше. Они пытались добиваться целей погромами и поджогами дворянских имений, захватом помещичьей земли, вывозом хлеба из помещичьих амбаров. Особенно сложной ситуация была в 1902 году, когда количество крестьянских выступлений увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом, с 119 в 1901 году до 358 выступлений. Причиной стал неурожайный 1901 год, охвативший 20 губерний с населением в 24 миллиона человек. На подавление крестьянских восстаний правительство направило более 10 тысяч солдат и казаков. Зачинщиков и участников судили и пороли.

От требований экономических и социальных, крестьянство вполне могло перейти к требованиям политическим. Постепенно вера в доброго царя сталкивалась с реальностью, которая заставляла население выживать, а не жить.

Мысль о новых условиях и требованиях крестьянства описал К. П. Победоносцев в своём письме 1898 года императору Николаю II:

«Мы живём в ином мире сравнительно с тем, что было лет 40 — 50 назад. Массы народные издавна коснели в бедности, нищете, невежестве и умирали бессознательно.

В последнее время эта бессознательность миновала, умножились средства сообщения, и вопиющая разница между нищетою одних в большинстве и богатством и роскошью других в меньшинстве стала еще разительнее… Душа народная стала возмущаться. Стали подниматься вопросы: для чего мы страдаем, а другие обогащаются нашим трудом, кровью и потом? И к чему служат власти, которые в течение тысячелетий ничего не могли устроить для нашего облегчения? И к чему правительство, которое только гнетет нас своими податями, правителями, судами? И к чему, наконец, государство и всякая власть государственная?».

Несмотря на массовые репрессии по отношению к крестьянству, власть пыталась решить их проблему и мирным путём. Так, в августе 1902 года в Курске Николай II, порицая крестьянские погромы, пообещал ряд уступок. В марте 1903 года была отменена круговая порука при оплате податей, в следующем году волостные суды лишились права приговаривать крестьян к телесным наказаниям. Однако, эти неоднозначные шаги не могли успокоить крестьян.

Промышленность и рабочий класс

Проблемы касались не только крестьян, положение рабочих было не многим лучше. Именно в годы Первой русской революции в рабочих выступлениях участвуют тысячи людей, и проблемы фабрик и заводов становятся «ахиллесовой пятой» руководства страны.

Если в 1890-х гг. происходил подъём промышленности, то на 1901 по 1903 год приходится кризис, а затем депрессия, длящаяся до 1909 года. Он затронул почти все отрасли производства. Например, в эти годы сильно пострадал нефтяной сектор: из-за снижения производительности в основном нефтедобывающем районе страны — Апшеронских скважинах — и пожара на Бакинских промыслах в 1905 году. Уже после Первой русской революции торгово-промышленная пресса писала:

«Все отрасли отечественной промышленности и торговли к концу 1908 года пришли в полное расстройство».

Экономический кризис начала XX века сказывался на рабочем классе: уровень безработицы рос, особенно в среде металлистов, нефтяников, угольщиков и металлургов. В эти годы лишились работы почти 30% рабочих бакинских промыслов, 15% шахтёров Донбасса, 20% рабочих, занятых в доменном и предельном производствах Юга России. Свыше 200 тысяч рабочих оказались без средств к существованию. У большинства были семьи, а значит это число равнялось примерно миллиону человек. Снижалась заработная плата рабочих, вводилась изощрённая система штрафов. Всё это повлияло на рост числа экономических забастовок.

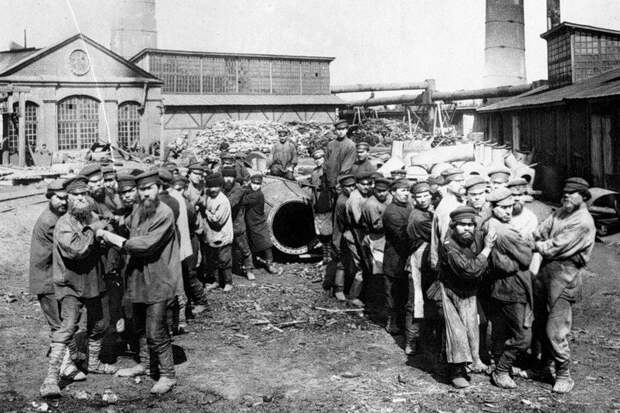

Именно в начале XX века в рабочей среде формулируются политические требования. В 1900 году 10 тысяч рабочих в Харькове присоединились к первомайской демонстрации. По окончании трудового дня они вышли на улицы с красными знамёнами, чтобы отметить свой праздник. Затем первомайские демонстрации прошли в Тифлисе, Варшаве, Лодзи, Вильно, Казани. Крупное волнение рабочих произошло в мае 1901 года на казённом Обуховском заводе в Петербурге, на подавлении которого отправили конную полицию и солдат. Рабочие на фабрике

Рабочие на фабрике

С 1902 года количество выступлений рабочих неуклонно растёт, их отличительной особенностью становится сочетание экономических требований с политическими. Чаще всего рабочие восставали на юге Российской империи: в Баку, Ростове-на-Дону, Симферополе, Екатеринославе.

Национальные и религиозные противоречия

Национальные и религиозные конфликты в Российской империи оставили глубокий отпечаток на событиях Первой русской революции. Но причины этих конфликтов к 1905 году были вполне естественными для такого большого государства, как Российская империя.

Если посмотреть на культурный, экономический, национальный и религиозный характер регионов царской России, то можно увидеть целый контраст народов и культур. Начало экономического подъёма в 1890-х годах дало первые шаги развитию отдельных окраин, к росту их буржуазии и национальной интеллигенции, которые всё больше заявляли о своих правах. Взгляды национальных меньшинств противоречили официальной идеологии, где «нет отдельных народов, есть только подданные».

В связи с экономическим развитием, а также с традициями национально-освободительного движения, в отдельных регионах Российской империи — Украина, Польша и Финляндия — особенно остро проявляются сепаратистские тенденции.

Например, в конце 1890-х годов вновь обострился финляндский вопрос. Тогда Николай II ограничил права сейма княжества, ликвидировал самостоятельность финской армии, закрепил русский язык в делопроизводстве, установил порядок замещения административных должностей выходцами из России. Это спровоцировало новый всплеск волнений в Великом княжестве Финляндском, но позиция императора осталась неизменной. В противоположность таким регионам, в индустриальных городских центрах, возникших в Прибалтике и Закавказье, в силу многонационального состава пролетариата, значительной доли русских кадровых рабочих на первый план выступала борьба за свои социальные, а не национальные права. Финны в начале XX века

Финны в начале XX века

Ещё одним «яблоком раздора» внутри Российской империи стал еврейский вопрос. Для иудеев сохранялись прежние ограничения по территории проживания, правам собственности, занятиям, получению высшего образования. Чтобы защитить свои права, евреи объединялись в общественно-политические организации, от сионистских до социал-демократических. В ответ на это черносотенцы и антиеврейски настроенные обыватели начали волну погромов.

Малые народы сопротивлялись царской власти происходило не только в центральной России. Коренные жители Сибири возмущались изъятием земель в пользу царского двора и переселенческих фондов, принятым на основе актов в 1896–1901 годов. Также проводилась реформа управления сибирскими народами и изменение землеустройства, в ходе которого российское чиновничество потеснило представителей местной феодальной и полуфеодальной знати. Всё это привело к массовым выступлениям эвенков, бурятов, алтайцев. В итоге российское руководство прибегло к массовым репрессиям и введению в бурятских районах «Положения об усиленной охране». Волнения быстро пошли на убыль, но затормозили реформирование землеустройства и управления в Сибири.

В критическом положении накануне 1905 года пребывала и Русская православная церковь. Ею управлял Синод, который с 1880 года возглавлял К. П. Победоносцев. Глобально влиять на народ церковь не могла. Такое положение вещей провоцировало создание течений «обновления», которые выступали за повышение авторитета церкви посредством подъёма морального уровня её духовенства. Также многие религиозные деятели выступали за освобождение церкви от жёсткой государственной опеки и предоставление ей реальной самостоятельности. Некоторые сторонники «обновления» ратовали за восстановление патриаршества. Духовенство в начале XX века

Духовенство в начале XX века

Ещё одним поводом для критики церкви стало отсутствие позиции по аграрному вопросу. Это объяснялось наличием церковных земельных владений.

Антирелигиозный образ мышления был присущ демократической интеллигенции. Вслед на ней сомневаться в религии начали рабочие, авторитет духовенства падал.

«Маленькая победоносная война»

Помимо просчётов во внутренней политике элита Российской империи допустила ошибку, ввязавшись в войну с Японией в 1904 году. «Маленькая победоносная война», к которой призывали консерваторы, чтобы предотвратить «беду внутри России», привела лишь к падению престижа царизма. О последствиях русско-японской войны для российской государственности читайте в отдельной статье. Либеральные круги сначала поддержавшие эту военную авантюру, после падения Порт-Артура обрушились с критикой на военное командование. Чтобы немного сгладить последствия военных поражений, руководство заявляет о доверии к «зрелым общественным силам», смягчив полицейский контроль за либеральными организациями. Также в годы русско-японской войны развернулась «банкетная компания», в которой либеральное движение требовало скорейшего заключения мира. Эту инициативу поддерживали и меньшевики, рассчитывающие подтолкнуть либеральную буржуазию действовать активнее. Большевики же, напротив, считали, что поражение России в войне подтолкнет страну к падению царизма и усилению роли пролетариата.

Либеральные круги сначала поддержавшие эту военную авантюру, после падения Порт-Артура обрушились с критикой на военное командование. Чтобы немного сгладить последствия военных поражений, руководство заявляет о доверии к «зрелым общественным силам», смягчив полицейский контроль за либеральными организациями. Также в годы русско-японской войны развернулась «банкетная компания», в которой либеральное движение требовало скорейшего заключения мира. Эту инициативу поддерживали и меньшевики, рассчитывающие подтолкнуть либеральную буржуазию действовать активнее. Большевики же, напротив, считали, что поражение России в войне подтолкнет страну к падению царизма и усилению роли пролетариата.

Волнения усиливаются

Экономические проблемы, промышленный и аграрный вопрос, поддержка дворянства со стороны государства, социальная, национальная и конфессиональная разобщённость, поражение в Русско-японской войне, усиление роли революционных движений, популярность социалистов в рабочей среде, либеральная оппозиция власти — всё это неминуемо должно было вырваться наружу и создать кризисную ситуацию для будущего Российской империи.

Ближе к 1905 году количество выступлений крестьян и рабочих усиливается. Колыбелью революции стал пролетарский Петербург, где рабочий класс развернул активную борьбу за улучшение своего экономического положения. Попытка отвлечь рабочих от насущных проблем, посредством создания кружков под надзором государства, провалилась. Ярким примером такой деятельности стали кружки начальника Московского охранного отделения, жандармского полковника С. В. Зубатова. После того, как в массовых стачках на Юге России участие приняли и зубатовцы, полковник был смещён и отправлен в отставку без права проживать в столицах. Преемником Зубатова стал священник Г. А. Гапон, организовавший «Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга» с отделениями на крупнейших предприятиях столицы. С именем этого священника связано начало Первой русской революции.

https://www.vatnikstan.ru/history/predposylki-pervoj-russkoj-revolyutsii/

Свежие комментарии